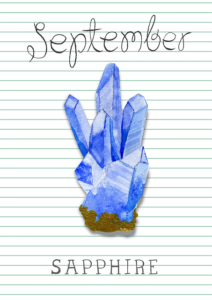

●9月の別名・異称・愛称

「長月(ながつき)」

9月の異称として、最もポピュラーなのは「長月」でしょう。

この一言で、秋の夜長をあらわしているのですね。

そのほか─

玄月(くろづき)

祝月(いわいづき)

詠月(ながめづき)

も9月の呼び名です。

そして季節柄、8月の異称には菊にまつわるものがいくつかあります。

菊月(きくづき)

菊開月(きくさきづき)

その昔、菊は不老長寿の霊薬とされていて、菊や月を愛でながら歌を詠むことが人々の喜びだったようです。

さらに──

竹酔月(ちくすいげつ)

寝覚月(ねざめづき)

青女月(せいじょげつ)

色取月(いろとりづき)

など、9月には洒落た異称がいろいろとあります。

紅葉月(もみじづき)

というのも素敵です。

ちょっと気が早いようですが、1ヶ月後には紅葉の季節となることから、こう呼ばれます。

そしてさらに──

晩秋(ばんしゅう)

季秋(きしゅう)

窮秋(きゅうしゅう)

残秋(ざんしゅう)

高秋(こうしゅう)

暮秋(ぼしゅう)

という呼び名もあり、移ろいゆく季節の名残が感じられます。